2025年是52号发布后专项债券实施新机制第一年,根据52号文的要求,2025年专项债券实行“常态化申报、按季度审核”机制。

一、地方政府专项债额度分配规则

(一)全国的地方政府债务总限额

全国的地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定,并报全国人民代表大会批准。当经济下行压力大、需要实施积极财政政策时,适当扩大当年新增债务限额;当经济形势好转、需要实施稳健财政政策或适度从紧财政政策时,适当削减当年新增债务限额或在上年债务限额基础上合理调减限额。

(二)各省的债务限额

各个省的债务限额由国家财政部根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家宏观调控政策、各地区建设投资需求等提出方案,报国务院批准后下达各省级财政部门。

对于各个省(自治区、直辖市、计划单列市)的新增债务限额分配主要受债务风险、财力状况、国家宏观调控政策和各地区建设投资需求因素的影响。

(三)市县的债务限额

省级财政部门依照财政部下达的限额,根据债务风险、财力状况等因素并统筹本地区建设投资需求,提出省本级及所属各市县当年政府债务限额,报省级政府批准后下达各市县级政府。

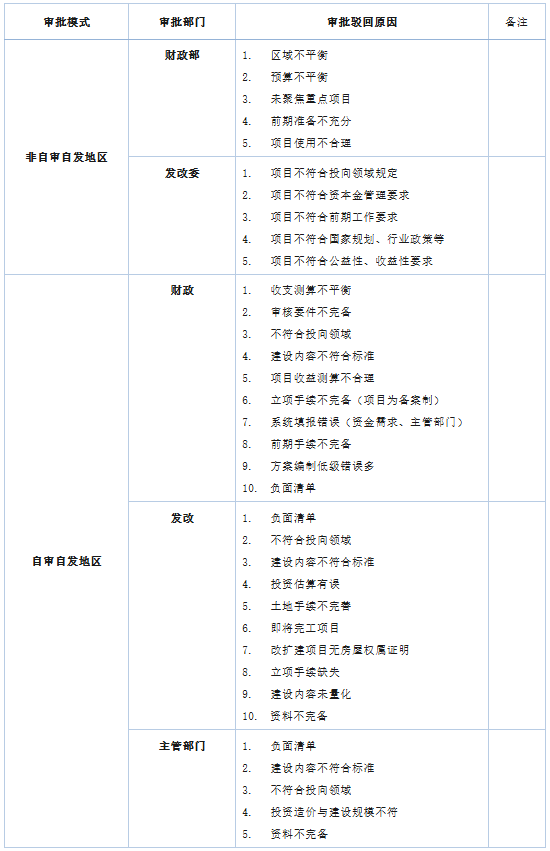

二、专项债申报被拒的原因分析

(一)发改委

1.项目不属于国家政策、行业规划重点支持领域

从2015年专项债试点探索期,到2018年开始大规模发行,再到现在的高质量发展期,每个时期国家政策优先级不同,部分行业的项目审核更加严格,会导致部分项目受限。比如城市更新的规模逐年增加,文化旅游项目审批通过率持续受限,新型基础设施建设、未来产业的发展势必影响市政工程等其他领域的通过率。

2.项目不符合投向领域规定

新机制下专项债投向领域,实行“负面清单”管理;部分项目中涉及楼堂馆所、亮化绿化等形象工程、房地产等行业成为不符合投向的重要原因。部分申报专项债券作为资本金的项目不属于支持的范围。

3.项目公益性不足

负面清单不支持市场能够有效配置资源、供需平衡、竞争充分的一般竞争性产业,比如单纯市场化养殖、高价值经济作物种植等等很难通过审核。

4.前期准备不足

专项债项目对项目成熟度有较高要求,部分项目成熟度不够,申报准备不足,如土地手续不完善、改扩建项目无房屋权属证明、立项手续缺失、资料不完备等,导致审批手续存在瑕疵,合规性不足。部分项目无法按期开工建设,不符合申报要求。

5.项目建设规模及投资可行性不足

专项债项目建设内容不符合国家工程项目建设标准,建设规模明显高于当地实际发展水平,投资估算明显偏离,或者建设估算过于简单,无具体量化数据等。

(二)财政部

1.区域不平衡

新机制要求考虑重大战略和重大项目需要,并根据地区债务风险、财力状况、管理水平等情况合理分配额度。经济欠发达地区或财政收入增长乏力的区域,可能因还款保障能力不足被审慎评估。

2.预算不平衡

部分地区政府财政债务率超标,若该地区已接近或超过债务风险警戒线,新增专项债额度可能被限制,项目即使优质也可能无法获批。

3.项目自平衡能力不足

专项债要求“自求平衡”,若项目自身收益无法覆盖本息,或部分收入来源于建设内容不匹配、收入单价过高、成本考虑不全、量价依据不足、周转率或者出租率过高等均会导致项目审核不通过。部分自审自发地区,项目覆盖倍数过高或者过低也会导致项目不通过。

4.项目存在隐性债务风险

项目收益过度依赖于财政资金、项目涉及政府回购、承诺固定收益等安排,可能被认定为新增隐性债务,触碰政策红线。

5.项目不符合审核标准

与发改委审核类似,项目投向领域不符合、项目建设内容不符合标准、项目存在负面清单、项目手续不完备、项目审核要件不齐全。

6.未聚焦重点项目

新机制要求考虑重大战略和重大项目需要,部分地区项目过度集中在单一行业,比如部分经济发展较落后的县域大批次申报产业园区项目,实施规模明显高于其实际发展水平,不属于地方重大战略或重大项目,会影响通过率。

(三)其他原因

1.材料不完整或逻辑混乱

未按申报要求提供完整的实施方案、收益与融资平衡方案、财务评估报告、法律意见书等材料,或材料中存在数据矛盾、逻辑错误。项目实施方案与多个审批文件内容不一致,与可行性研究报告内容不一致等。

2.项目实施方案编制质量差

缺乏清晰的资金使用计划、建设周期安排、风险防控措施等关键信息、未明确项目法人责任制、资金监管机制、绩效评价体系等,导致责任主体不清晰,风险防控措施不足,影响项目申报。

3.申报流程与沟通问题

申报窗口期内部分资料未准备充分,提交材料或关键手续办理滞后,财政部门、行业主管部门等沟通不畅,未能及时解决申报过程中缺失的材料问题,部分地区要求专项债项目必须提前纳入省级或国家级项目储备库,若未入库则无法进入正式申报环节。

4.涉及重复融资或边界不清晰

部分项目已经争取其他渠道资金,继续申请专项债涉及重叠,影响资金使用效率,部分项目由多个子项工程构成,纳入一起申报,边界不清晰。

三、申报建议

(一)统筹考量配套资金,匹配地方财力

对于非自审自发区域,在申报专项债券项目时,除了要考虑专项债券的需求金额,还需全面统筹地方需承担的配套资金总额。

(二)聚焦投向领域,严守政策要求

在负面清单管理模式下,专项债券投向领域的要求仍是项目申报的重点关注内容。

(三)紧扣国家战略,契合地方需求

专项债券主要用于有一定收益的公益性项目。对于一个优质的专项债券项目而言,除了兼顾收益性和公益性,还应符合国家战略要求,契合地方发展规划和行业发展规划。所以,地方政府在谋划项目时,要紧密围绕国家重大战略以及地方经济社会发展的实际需求。

(四)提前谋划储备,提升项目成熟度

提升项目成熟度,不仅需要超前谋划、提前储备,为相关手续办理预留充足时间,地方政府还应建立跨部门协调机制,加强发展改革、财政、自然资源、生态环境、住建等部门之间的沟通协作,形成工作合力。加快推进项目用地、规划许可、环评、施工许可等相关审批手续办理,做好征地拆迁、市政配套等开工前准备工作。例如,可设立项目审批服务专班,为项目提供一站式服务,及时解决项目审批过程中遇到的问题。同时,充分利用信息化手段,推进项目审批的网上办理和信息共享,提高审批效率。此外,对于符合国家重大战略和政策导向的重点项目,可开辟“绿色通道”,实行优先审批、容缺受理等特殊政策,确保项目能尽快完成前期审批手续,具备申报专项债券的条件。

(五)压实主管部门责任,充分发挥把关作用

从全国范围看,今年重启的土储专项债,其申报要求由自然资源部门牵头确定;允许专项债券收购存量房用作保障性住房,其申报要求则由住建部门牵头确定。