一、全球储能市场发展全景:规模扩张与结构分化并存

2025年全球储能产业正经历从政策驱动向市场驱动的关键转型,呈现出规模与质量双提升的发展态势。据行业权威数据显示,2025年全球新型储能新增装机容量预计将达到250-449GWh,同比增速超过60%,市场规模突破2000亿元大关。这一爆发式增长主要由三大力量推动:中国持续领跑的规模化应用、欧美成熟市场的机制创新以及新兴市场的加速追赶。

从区域格局看,中国依然是全球储能市场的核心引擎。2025年中国新型储能新增装机预计达42-45GW,占全球总量的47.3%,其中工商业储能表现尤为亮眼,新增装机同比增长300%,江苏、浙江等地项目收益率已达8.5%-12%。这一增长得益于"源网荷储"一体化政策的深入推进,以及电力市场改革带来的峰谷套利空间扩大。新疆克州300MW独立储能电站、云南文山州200MW锂钠混合储能电站等大型项目的落地,标志着中国储能应用已进入规模化、多元化阶段。

欧美市场则呈现出政策精细化与技术高端化的特点。欧洲2025年储能新增装机预计突破35GWh,其中8小时以上长时储能占比从2024年的12%跃升至28%。德国通过《基本法》修正案设立5000亿欧元基础设施基金,西班牙推出7亿欧元超高比例补贴,英国建立长时储能"双限价格"保障机制,这些政策创新有效解决了储能项目收益不稳定的核心痛点。美国市场在税收抵免政策驱动下,新增装机预计达52GWh,重点布局液流长时储能以应对电网老化问题。

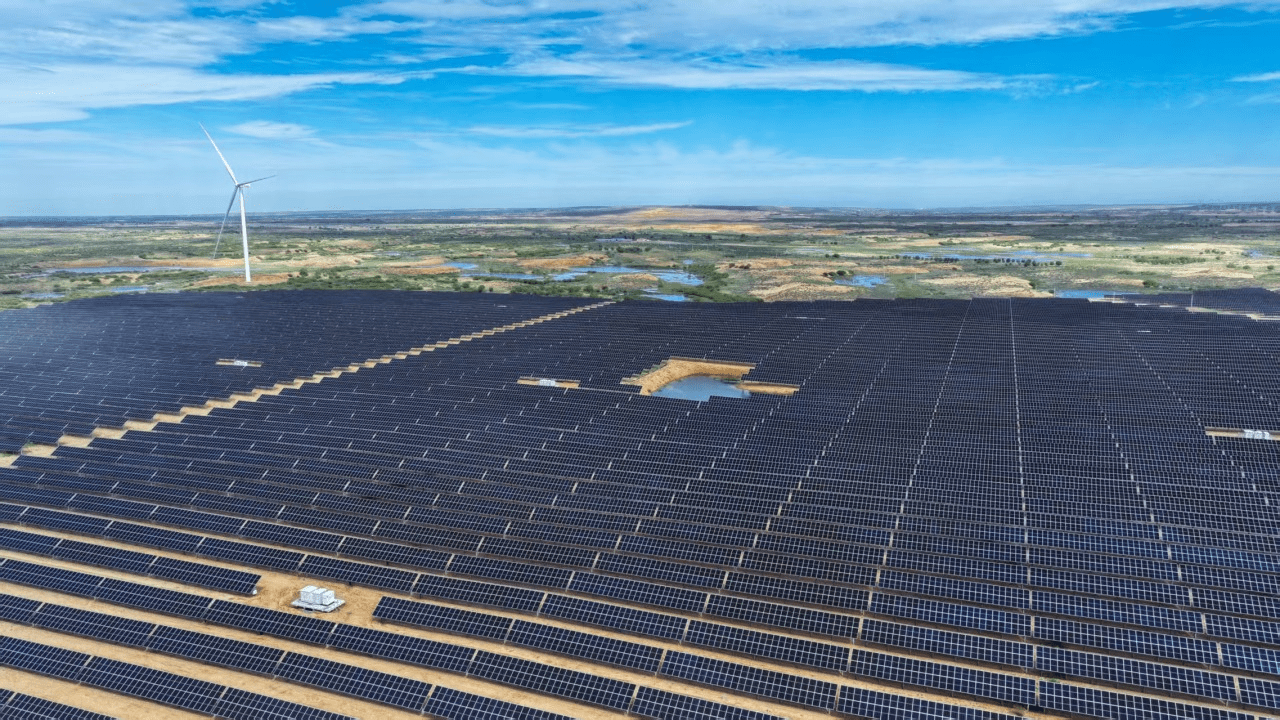

新兴市场成为全球储能增长的新亮点。东盟十国通过政策创新形成各具特色的发展路径:越南推出三维定价机制,强制要求光伏项目配置≥10%容量的储能系统;印尼通过"TKDN"本土化政策吸引宁德时代等企业建厂,其廖内群岛2GW光伏+4.4GWh储能项目成为区域标杆;泰国则借助跨境电力互联机制推动工商业储能发展。中东地区更是以超过200%的增速成为全球储能市场的"黑马",大型光储一体化项目招标此起彼伏。

市场结构方面,储能应用正从电源侧主导转向多场景均衡发展。2025年中国用户侧储能占比从2024年的15%提升至25%,户用储能规模达6GWh。欧洲户储市场虽受补贴退潮影响增速放缓,但德国、意大利等地的渗透率已稳定在30%以上。值得注意的是,全球储能市场正呈现"高端市场溢价"特征,欧洲、北美等地区的系统单价较中国高0.2-0.6元/Wh,这为中国企业出海提供了广阔空间。

二、技术创新突破:多元化技术路线加速迭代

2025年储能技术领域呈现出"主流技术持续优化、新兴技术多点突破"的多元化发展格局,技术创新成为驱动产业升级的核心动力。锂电池技术凭借97.1%的市场占有率继续主导储能市场,但钠离子电池、长时储能等技术的快速崛起正在重塑产业格局。

锂离子电池技术在能量密度、循环寿命和成本控制方面取得显著进步。宁德时代推出的麒麟储能系统以0.68元/Wh的中标价刷新行业底线,特斯拉上海工厂出口的Megapack2.0系统循环效率提升至92%,较前代产品提高12个百分点。大容量电芯成为技术升级的重要方向,600Ah+电芯的量产应用推动系统集成效率提升5%-8%,有效降低了大型储能电站的单位投资成本。在安全性方面,液冷温控技术的普及率超过60%,显著降低了热失控风险,尤其在东南亚高温高湿环境中表现出优异的适应性。

钠离子电池在2025年实现了从实验室到规模化应用的关键跨越,成为储能领域的"破局者"。中国钠离子电池规划产能达60GWh,市场规模突破200亿元,实际出货量从2024年的2GWh大幅增长至15GWh以上。技术指标方面,能量密度最高已达230Wh/kg,循环寿命突破3000次,成本降至0.45元/Wh,较磷酸铁锂电池低23.5%。云南文山州200MW/400MWh锂钠混合储能电站的全容量并网,标志着钠电在电网级应用的成熟度显著提升,该项目中40MWh钠离子电池成功实现高倍率调频功能,为新能源高比例接入提供了新型解决方案。资源优势方面,钠价仅为2元/kg,远低于锂价(150元/kg),在锂资源价格波动加剧的背景下,钠电的成本优势更加凸显。

长时储能技术在政策推动下迎来规模化发展契机。欧洲市场8小时以上储能系统占比提升至28%,英国通过"双限价格"机制保障长时储能项目内部收益率稳定在合理区间。液流电池、压缩空气储能等技术路线加速商业化:全钒液流电池单套系统容量突破1GWh,美国Edwards光储电站采用1.3GW液流储能系统实现连续12小时稳定供电;压缩空气储能效率提升至70%以上,中国甘肃庆阳1.2GW项目成为全球最大的非补燃式压缩空气储能工程。成本方面,长时储能系统单位投资较2022年下降约25%,其中液流电池成本降至1.2元/Wh,为大规模应用奠定基础。

数字化与智能化技术深度赋能储能系统升级。AI运维系统故障预警准确率提升至99.99%,某省级储能管理平台通过机器学习算法使设备故障率下降40%。数字孪生技术实现储能电站全生命周期可视化管理,阳光电源"光储柔直"方案通过数字孪生优化调度,使转换损耗降低3个百分点。构网型储能技术取得突破,德国VDE-AR-E2510-2标准推动储能系统具备毫秒级响应能力,中国已有多家企业通过该认证,为参与欧洲辅助服务市场铺平道路。

三、市场格局重构:中国引领与全球竞合加剧

2025年全球储能市场格局经历深刻调整,中国企业凭借产业链优势持续领跑,同时面临欧美本土化要求和新兴市场竞争加剧的双重挑战,产业集中度与国际化程度显著提升。

中国储能产业已形成从材料、设备到系统集成的完整产业链,在全球市场中占据主导地位。宁德时代、比亚迪、阳光电源等头部企业通过技术创新和规模效应构建竞争壁垒,宁德时代不仅在国内市场占据35%以上份额,其印尼工厂投产后更将物流成本降低35%+关税12%,显著提升东南亚市场竞争力。行业洗牌加速推进,2025年储能系统中标均价降至628元/kWh,同比下降43%,尾部企业淘汰率超过40%,CR10企业市场份额提升至75%。中国企业在海外市场表现亮眼,通过"本土化产能+气候适配技术"策略突破贸易壁垒,大恒能源在德国推出的光储一体化方案将认证周期缩短60%。

欧洲市场呈现"政策驱动+技术壁垒"的双重特征,本土制造要求不断提高。德国新实施的VDE-AR-E2510-2标准对储能系统构网能力提出严苛要求,波兰政策规定储能设备本土化率需超60%。这些政策倒逼中国企业调整战略,阳光电源、华为等企业在匈牙利、波兰布局生产基地,利用当地15%的企业所得税优惠对冲碳成本。欧洲本土企业如Fluence、TeslaEnergy通过服务和软件增值提升竞争力,在调频、容量市场等高端领域保持优势。

美国市场在"通胀削减法案"推动下,成为长时储能技术的试验田。美国能源部投入10亿美元支持液流电池、压缩空气等长时储能技术研发,Edwards光储电站等巨型项目采用本土技术方案,中国企业更多以技术授权或组件供应方式参与。户用储能市场呈现"中国产品+本土渠道"的合作模式,比亚迪与特斯拉在美国户储市场的份额合计达45%,但需通过符合IRA法案的本土组装要求。

新兴市场成为全球储能竞争的新战场,呈现"政策红利+本土化挑战"的特点。东盟十国2025年储能需求激增,越南强制配储政策、印尼绿色经济走廊规划催生大量项目机会。中国企业凭借性价比优势占据主导地位,宁德时代为印尼廖内群岛项目供应2.2GWh储能系统,比亚迪为越南漂浮光伏项目提供液冷储能解决方案。但本土化要求日益提高,印尼"TKDN"政策要求外资项目设备本地化率达40%,马来西亚NEM3.0计划对户用光伏组件提出60%本地制造要求,推动中国企业在东南亚布局本地化产能。

产业链竞争从制造向全价值链延伸。上游原材料领域,锂价波动促使企业多元化布局,赣锋、天齐等企业加大锂资源开发,同时布局钠电池正极材料;中游制造环节,产能过剩导致价格战加剧,628元/kWh的均价已逼近部分企业成本线;下游应用领域,储能运营商通过"开发+运营+增值服务"模式提升收益,独立储能电站参与辅助服务的收益占比从15%提升至30%。

四、未来发展趋势:技术融合与生态重构

展望2025年后的储能产业发展,技术创新、机制改革与市场扩张将形成叠加效应,推动储能从能源系统的"配套设施"升级为"核心枢纽",呈现出三大明确发展趋势。

技术融合加速将打破单一技术路线局限,形成多元化协同发展格局。"锂电+钠电"混合储能模式将成为大型电站标配,云南锂钠混合项目的成功经验将加速推广,预计到2027年混合储能项目占比将超过20%。长时储能技术将实现成本与性能的双重突破,液流电池能量密度有望提升至150Wh/L,压缩空气储能效率突破75%,到2030年长时储能占比将超过35%,有效解决新能源基地消纳问题。构网型储能技术与新能源发电深度融合,风储、光储一体化系统将具备惯量支撑、电压调节等电网稳定功能,成为新型电力系统的"稳定器"。

商业模式创新将释放储能多元价值,推动产业从"补贴依赖"向"价值创造"转型。容量补偿机制在全球范围内普及,英国"双限价格"、中国"容量电价"等政策将保障储能项目基础收益。辅助服务市场扩容催生专业化储能运营商,调频、调峰、黑启动等服务收益占比持续提升,德国8小时储能系统参与辅助服务的收益较2023年增长27%。"储能+综合能源服务"模式兴起,工商业储能与光伏、充电桩、微电网结合,形成多能互补的能源生态系统,江苏、浙江等地工商业项目通过多元收益使回收期缩短至5年以内。

全球化布局与本土化运营的平衡成为企业核心能力,新兴市场将重塑全球产业格局。东盟地区凭借年均28%的增速成为全球储能增长最快的区域,到2030年区域装机有望突破40GWh。中国企业将深化"一带一路"储能合作,在东南亚、中东布局本地化制造基地,同时输出标准、技术和服务。欧美市场则通过技术标准和碳关税构建壁垒,推动全球储能产业向"绿色制造+低碳运营"转型,欧盟碳边境调节机制(CBAM)2026年覆盖储能设备将加速这一进程。

数字化与智能化将贯穿储能全生命周期,推动产业效率革命。AI调度算法实现储能系统"源网荷储"全局优化,某省级平台通过智能调度使风光弃电率下降至3%以下。数字孪生技术覆盖储能电站设计、建设、运维全流程,可降低全生命周期成本15%-20%。区块链技术在储能交易中的应用逐步成熟,美国PJM市场已实现分布式储能参与的点对点交易试点,为千万级用户侧储能聚合应用奠定基础。

政策与市场协同将构建新型储能生态体系。全球主要经济体将储能纳入能源安全战略,中国"十四五"新型储能规划、欧洲"净零工业法案"、美国"储能大挑战"等政策形成叠加效应。电力市场改革持续深化,储能参与中长期交易、现货市场、辅助服务市场的路径更加畅通,价值实现机制日趋完善。行业标准体系加速统一,中欧美在安全、性能、碳足迹等领域的标准互认取得进展,推动储能产品全球自由流通。

储能产业的爆发式增长不仅重塑能源格局,更将推动全球能源转型进入新阶段。随着技术持续进步、成本不断下降、模式日益创新,储能将成为连接能源生产与消费的核心纽带,为实现"双碳"目标和能源安全提供坚实支撑,开启全球零碳革命的新篇章。