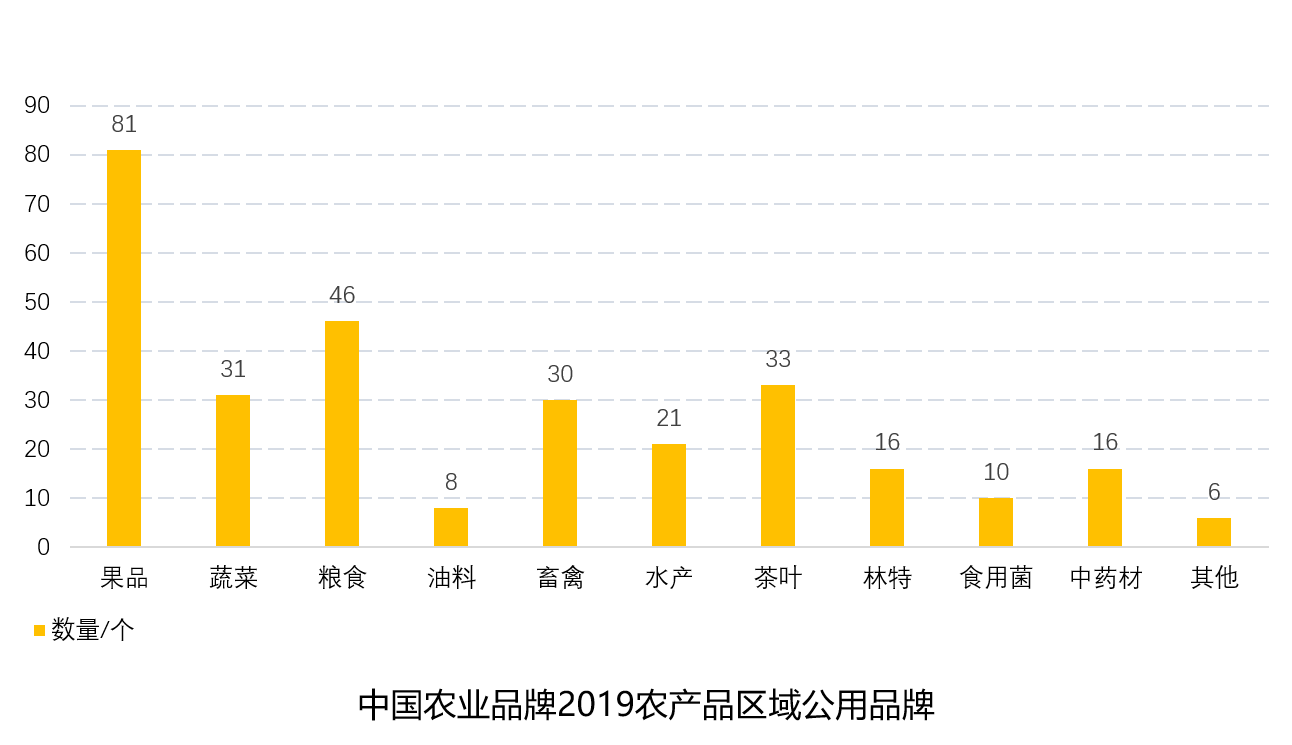

一、注重品牌建设,打造区域特色农产品

在消费需求升级和产业高质量发展的双重因素推动下,将品牌建设作为重要抓手,严把特色农产品质量关,完善市场营销体系,扩大消费市场容量,在建设中培育品牌,在品牌培育中开展建设,在产业竞争中做强品牌,充分借助中国国际茶叶博览会、中国国际农产品交易会、各省农业农产品展销会等平台,举办特色农产品品牌宣传推介活动,充分运用各类中央媒体、省级媒体及新媒体,宣传推介品牌农产品,坚持区域品牌、产品品牌、企业品牌“三牌同创”,让新型经营主体当主角,以市场化为主的方式开展品牌经营,打造区域性农产品名片,如中国蔬菜之都寿光、中国龙虾之都盱眙、中国乳都内蒙古、中国肉都漯河、中国茶都安溪、中国枸杞之都中宁、中国茉莉花之都横县、中国薯都乌兰察布等,促进特色产业转型升级。

立足本地资源禀赋和产业基础,瞄准市场消费需求,突出品种特色、地域特色、人文特色,实行分级创建、分级认定,带动发展特色粮经、特色园艺、特色畜产品、特色水产品和林特产品等特色产业,特色农产品生产区域化、规模化和专业化水平进一步提升,形成一批集中连片、分工合理、优势互补、协调发展的特色农业产业聚集区,做到人无我有、人有我优、人优我特、人特我强。

海南澄迈富硒农产品。硒是人体必需的15种微量元素之一。硒被国内外医药界和营养学界尊称为“生命的火种”,亨有“长寿元素”、“抗癌之王”、“心脏守护神”、“天然解毒剂”等美誉。中国营养学会出一个成年人每天对硒的适宜摄入量是20-250微克。“富硒福地、长寿之乡”的澄迈土壤富含硒元素,是海南及全国富硒土壤分布集中、面积较大的市县之一。澄迈在发展热带富硒特色农业上持续发力,以农业供给侧结构性改革为主线,强化农业品牌建设,紧紧围绕建设农业“四化四县”(标准化、产业化、品牌化和国际化,农业生态现代化建设示范县、有标识可追溯农产品示范县、无公害农业科技示范县、中国富硒产业经济示范县)的目标,大力推广种植“6+2”品牌农产品(澄迈福橙、桥头地瓜、福山咖啡、蜜柚、无核荔枝、茶油和妃子笑荔枝、凤梨)。2020年冬交会开幕首日,澄迈展馆人气爆棚,成功签约订单3.6亿元。

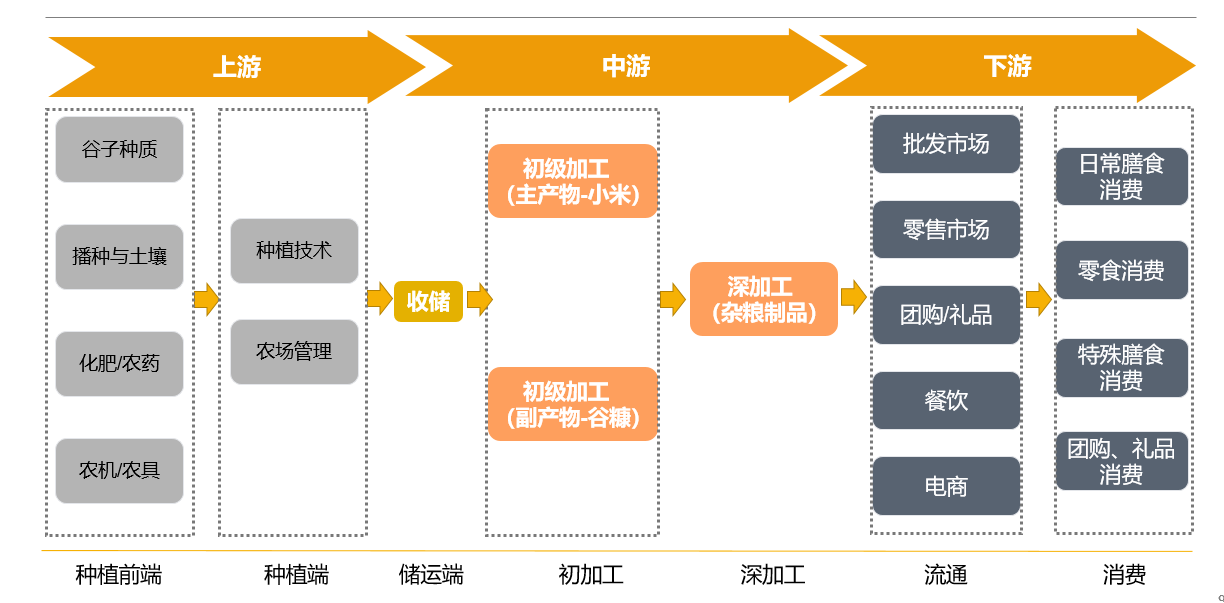

二、延伸产业链,完善产地供应链

构建现代农业产业链,使农业产业链组织从松散到紧密,从生产为主到销售为主,从单一到综合。拓展产业链的长度,尽可能提高农产品精深加工比例,实现价值增值;增加产业链的宽度,利用现代化农业的生产性、观光性、娱乐性、参与性、文化性、市场性,开发文旅休闲农业,建设自然教育基地、农业科普基地等;扩大产业链的厚度,壮大农业产业链规模,提高产品供给能力,增强市场竞争力。

健全完善特色农产品产地流通体系,打通“出村进城”通道。实施好农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程,加快推进农产品产地市场体系建设,开展多种形式线上线下相结合的产销对接活动,着力提升特色农产品产地商品化处理和流通能力。

【全产业链】小米从种植前端到消费的7个环节

三、特色产业一二三产融合发展

运用物联网、大数据、移动互联等新技术、新模式,优化资源要素配置,延伸特色农业产业链,推动特色农产品精深加工、包装、储藏、运输、信息、休闲、娱乐等产业融合发展,形成产、加、销、游一体化发展新模式,让第一产业分享二三产业发展的红利,促进农业产业链从低端到高端的提升。

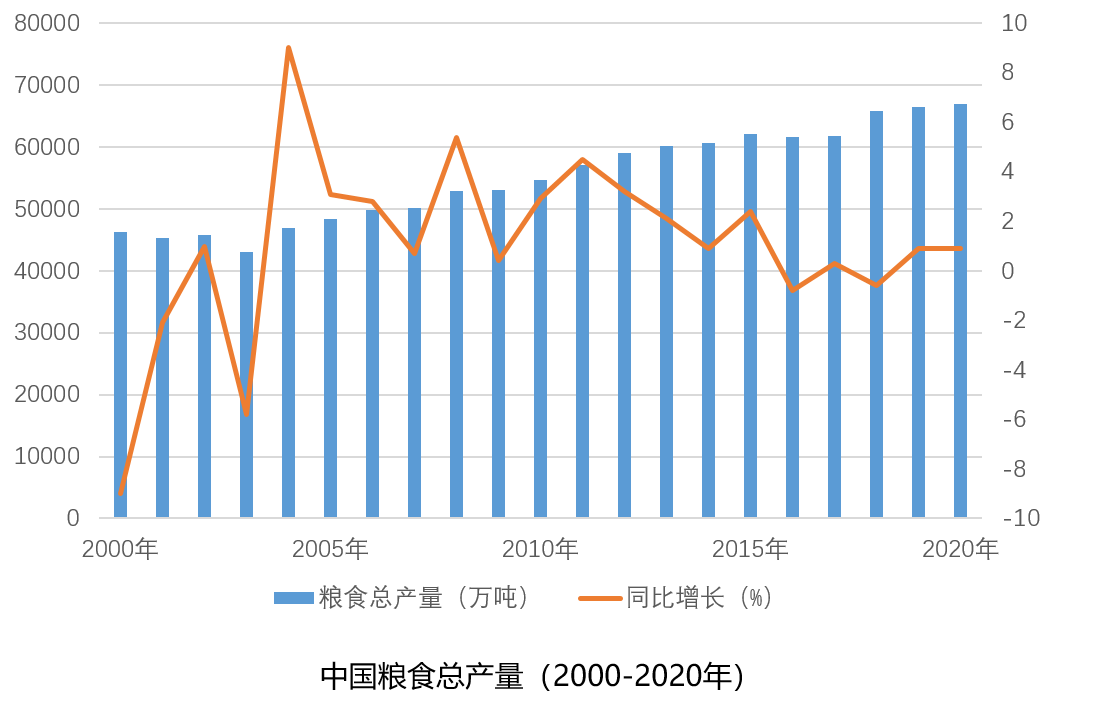

四、共谋国家粮食安全大计

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把保障粮食安全作为治国理政的头等大事,提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观,确立了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略,目前我国口粮已实现完全自给,谷物自给率一直保持在95%以上,正处在历史上粮食安全形势最好的时期。

保证粮食安全必须把种子牢牢攥在自己手中。要坚持农业科技自立自强,从培育好种子做起,加强良种技术攻关,靠中国种子来保障中国粮食安全。迄今为止,全世界已建成各类种质库500多座,收藏种质资源180多万份。其中,禾谷类120万份,豆类35万份,根茎类8万份,饲料类20万份。美国80年代建于科罗拉多州科林斯堡种质库是世界上最大的种质库,收藏种质20多万份。设置于北京的中国农业科学院国家种质库,收藏种质33万多份。种质库为研究农作物的起源和进化、培育农作物新品种奠定了丰富的物质基础。

积极参与国际食品法典、国际植物保护公约等国际规则制定,成功推动世界动物卫生组织、国际标准化组织等10多项农药残留国际标准、谷物国际运输标准、国际贸易粮食检疫措施标准等国际标准的制定,主导制修订小麦规格、玉米规格等多项粮食国际标准。牵头推动亚洲合作对话“粮食、水与能源安全相互关系”工作。